健康資料庫 (備有3,600+文章供參考)

No sub-categories to show!

No sub-categories to show!

疾病與醫療

「從醫四十多年,我從來沒有碰過這樣的個案,來到慈濟沒幾年,就碰到這個!」臺中慈濟醫院副院長許權振實施極困難的「人工鐙骨」手術,竟遭遇罕見、高致死率「惡性高溫症」突襲,還好麻醉團隊高技術能力「緊急藥物解毒」,病人不只搶回生命也重拾聽見聲音的快樂!

鐙骨周圍硬化 音波沒辦法傳到內耳

44歲王小姐持續聽力減退達6年,兩耳耳鳴讓她非常煩惱,近1、2年聽力僅剩不到50分貝,聽不到親人與生意往來的朋友打招呼,常被誤會故意不理人,嚴重影響人際互動。檢查結果是聽小骨(鐙骨)周圍硬化,中耳接收到音波沒辦法傳到內耳。

準備置入鐙骨時 碰上惡性高溫症

許權振副院長指出,這種雙耳傳導性損失稱為「耳硬化症」,除了戴助聽器改善,也可透過雷射把人工鐙骨放進內耳開洞處,取代已硬化的骨頭。這類手術一般需時2小時,在人工鐙骨準備置入的關鍵時刻,麻醉科蘇宏泰主任發現王小姐體溫與血液中的二氧化碳濃度持續升高,病人體溫平均每5分鐘升高1度,用各種降溫方法未能奏效,才知道碰上極為罕見的惡性高溫症。

早期死亡率高達八成

國外醫學報告顯示,4萬∼10萬次全身麻醉,可能會產生一次惡性高溫症,早期死亡率高達八成,近年發現解毒劑單挫林(Dantrolene),可將死亡率降到5∼10%之間。在臺灣非常罕見,即使從醫20年以上的資深麻醉科醫師也可能從未碰過,很多人只有在教科書看過這個病。

術後完全康復也沒有後遺症

王小姐發生「惡性高溫症」時,許權振副院長思考「是不是要終止手術?」最後為避免病人可能再次面臨風險,他持續手術,一次就成功的把人工鐙骨放進內耳。再由麻醉團隊緊急調用其他醫院備用的單挫林,及時讓病人體溫慢慢下降,酸中毒指數與心跳、呼吸恢復到正常範圍。在加護病房觀察一天後轉普通病房,前後住院八天,完全康復也沒有後遺症,術後左耳耳鳴消失了,現在反而不太習慣聲音那麼大。

進一步研究企盼解開基因之謎

許副院長表示,目前醫學研究認為「惡性高溫症」跟遺傳有關,屬於自體顯性遺傳,這類病人中有七成跟特定的兩個基因變異有關,許權振副院長商請王小姐直系親屬提供血液化驗,希望進一步研究能解開基因之謎,守護更多病人的健康。

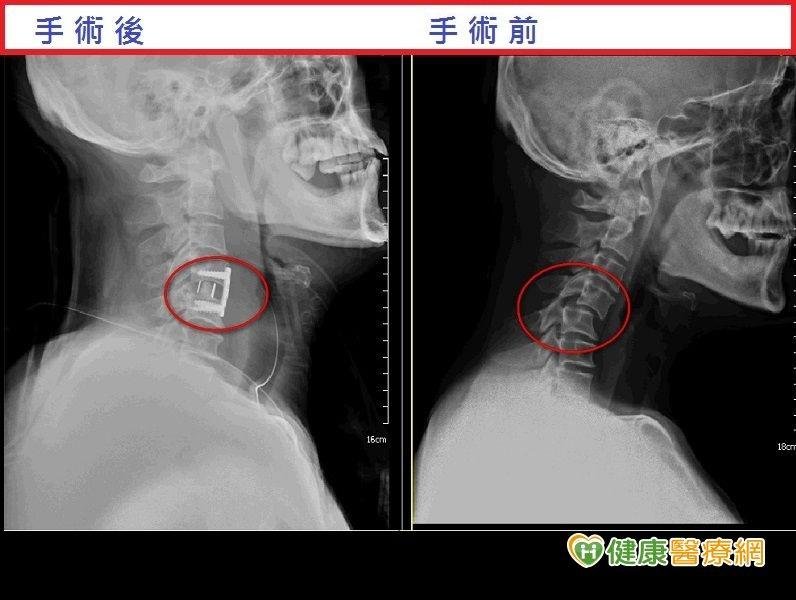

一名44歲男性,某天因聚餐喝醉,因走路不穩不小心從二樓跌落,造成頭皮約10公分撕裂傷,送醫治療後返家,卻依舊感到頸部痠痛,就醫檢查,醫師發現患者第四節頸椎關節正好卡住第五節關節,頸椎脫位,屬於不穩定狀態,緊急進行手術治療,接受頸椎牽引復位,術後所幸已無大礙。

透過復位手術 順利解決頸椎脫位問題

原本患者出現脖子痠痛等症狀時,並不以為意,沒想到竟發生頸椎位移情況,嚴重恐會四肢癱瘓;花蓮慈濟醫院神經外科醫師吳聖文指出,手術將患者脫位頸椎復後位,再進行前位減壓固定融合手術,外觀傷口僅三公分,術後患者頸椎不再被壓迫,且肩頸痠痛問題也逐漸改善,術後三天順利出院。

發現頸椎脫位 應盡快就醫治療

吳聖文醫師進一步說明,臨床上,多數頸椎脫位患者,受傷後容易出現四肢痠麻、無力、呼吸困難等症狀,嚴重恐致死,但這名患者很幸運,頸椎脫位的第四節關節剛好卡住第五結的關節,四肢未出現痠麻、無力感,僅有脖子痠痛等困擾,但其實這時頸椎宛如定時炸彈,好險及早發現,介入治療,否則後果不堪設想。

避免傳統推拿 恐使頸椎脫位加劇

若因車禍或其他原因造成頸部受傷,一旦有任何疼痛等異狀,應盡快就醫接受影像檢查,以免造成遺憾;吳聖文醫師呼籲,在未找出致病原因前,民眾也應避免隨意接受推拿、整脊治療等傳統治療,以免使症狀加劇,難以挽回。