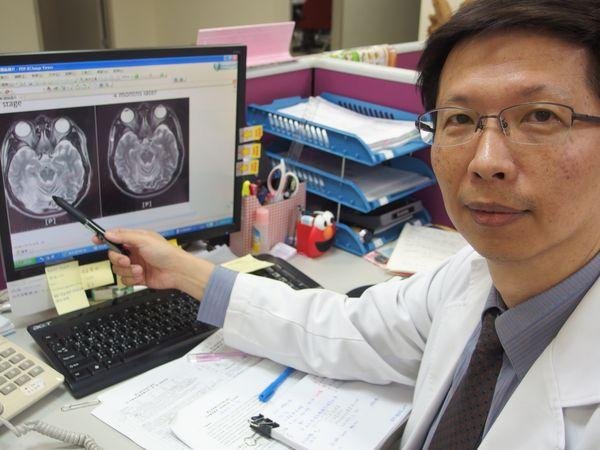

一名45歲的陳姓男患者兩年來出現漸進式雙下肢感覺麻痺,走路開始不穩,最近兩周連大小便功能都受到影響,就診後發現患者下肢肌力只剩下3分(正常人應是5分),確診是因為後縱韌帶骨化,脊髓受到壓迫導致;進行頸椎後位椎板切除減壓手術及鈦金屬釘內固定手術,從頸後將壓迫脊髓神經的骨化椎板移除,打入6支鈦釘固定頸椎,手術順利復原良好,術後下肢即有明顯感覺功能改善,住院一周返家休養,目前已可行走。 脊柱由韌帶固定 前後各一 神經外科醫師金若屏指出,脊柱是由一節一節的脊椎連結而成,脊椎與脊椎之間有椎間盤及關節相互連接,為增加脊柱的穩定性,脊柱椎體前後各有一條很長的韌帶,將每節脊椎加強固定,這兩條韌帶稱為前縱韌帶及後縱韌帶。 頸椎後縱韌帶骨化是頸椎的後縱韌帶發生骨化,從而壓迫脊髓和神經根,造成肢體感覺和運動障礙,骨化出現的原因仍不明,大多可能與先天基因有關,常在40~60歲左右發病,並以亞洲男性居多。 骨化原因不明 40-60歲發病 金若屏醫師表示,因為後縱韌帶在椎體後側,所以需先切除椎體才能到達後縱韌帶進而切除骨化部份。因為此患者頸椎壓迫的節段過長,因此採用頸椎後位椎板切除減壓手術,並需特別考量脊椎術後之穩定性。 頸部疼痛伴隨行動不便 宜盡早檢查 金若屏醫師呼籲,雖然目前後縱韌帶骨化症的成因不明,大多數患者發病時無明顯誘因,病程緩慢,近1/5的患者會因外傷、行走時跌倒等突然發病,嚴重時可能四肢癱瘓、大小便失禁。若民眾感覺頸部疼痛或不適,且伴隨出現四肢感覺、運動功能不適或障礙時,就應到醫院進行檢查,以利即早發現,即早治療。