中年人從椅子上或蹲姿起身時,若常感覺頭暈、輕微頭痛,就要提高警覺,這種現象代表血壓暫時下降,醫學名稱為「姿勢性低血壓」。美國一項研究顯示,常出現這種現象的人,20年後出現失智症的風險較高,老年認知功能也容易變差。

姿勢性低血壓 可能對大腦造成永久傷害 這項研究成果已發表於美國心臟協會所舉辦的2017年流行病學、預防╱生活型態與心臟新陳代謝健康醫學研討會。研究認為,「姿勢性低血壓」這類暫時性低血壓症狀會減少大腦血流供應,或許會對大腦造成永久性傷害。

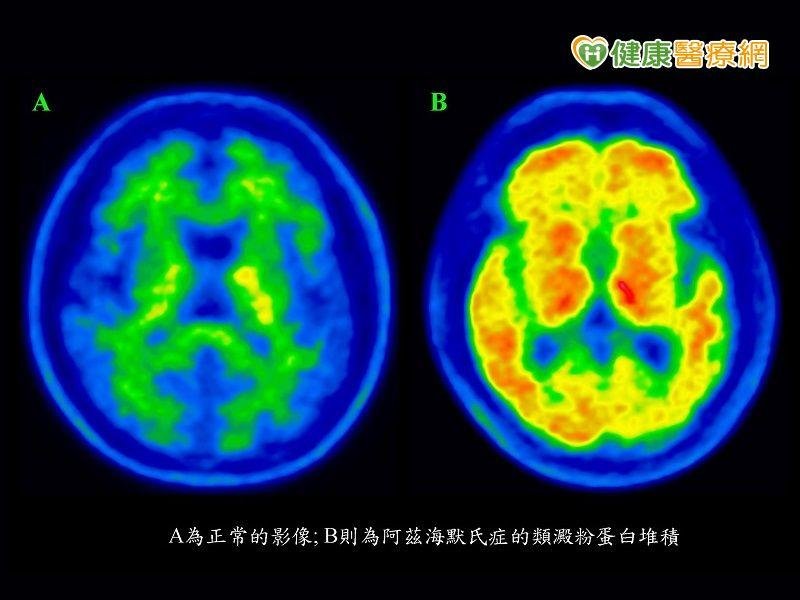

研究首席作者美國約翰‧霍普金斯大學流行病學博士後研究員安德婭‧勞琳絲表示,對於中年人來說,雖然血壓下降只是暫時性現象,卻可能造成長遠影響。研究顯示,與中年沒有姿勢性低血壓者相比,中年有姿勢性低血壓的人,老年出現失智症風險上升約4成之多,目前醫界對失智症治療還是束手無策。

研究人員分析「社區居民動脈粥樣硬化風險研究」數據,這項研究是以美國4個社區15792名居民為研究對象,研究開始於1987年,當時這些居民年齡介於45歲到64歲,平均年齡54歲。研究人員特別針對其中11503名沒有冠心病、中風病史者做研究。

起身時血壓下降幅度過大 就要提高警覺 研究人員先請這些人躺20分鐘,再請他們起身、站起來,測量血壓。姿勢性低血壓是指突然起身時血壓收縮壓下降超過20mmHg,舒張壓則下降超過10mmHg,研究中703人,約6%的人有這種現象。

研究人員追蹤20年以上,結果發現,姿勢性低血壓患者往後出現失智症機率比其他人增加40%,出現認知功能下降風險也比一般人增加15%。勞琳絲表示,多了解哪些因素會增加失智症、認知功能下降風險,就可以找出高風險族群,這或許就能幫助擬定防治、介入策略,對於姿勢性低血壓這風險,未來很值得進一步探討、研究。